[현장] 황교익 맛 칼럼니스트 특강

“한식 세계화, 해야 한다고 생각하는 사람 손 들어 볼래요?”

황교익 맛 칼럼니스트가 20일 제천 세명대학교 민송도서관에서 특강을 시작하며 던진 질문이다. 쭈뼛쭈뼛 손을 든 학생에게 그는 지난 정부의 한식 세계화 정책에 반대하는 자신의 논리도 ‘한번 들어보라’고 말했다.

<수요미식회> <알쓸신잡> 등 방송 프로그램을 통해 대중에게 얼굴을 알린 황교익 칼럼니스트는 기자 출신이다. 12년간 <농민신문> 기자였던 그는 회사를 관둔 뒤 ‘맛 칼럼니스트’라는 낯선 이름의 직함을 달고 먹거리 관련 글을 써 왔다. 이날 황 칼럼니스트는 지금까지 연구한 자료를 바탕으로 한식 세계화 정책의 허구성을 짚었다.

“좋아하는 음식을 말하면 어떤 사람인지 알 수 있다”

음식은 흔히 문화라고 말한다. 따라서 ‘음식을 즐긴다’는 말은 ‘문화를 즐긴다’는 말로 바꿀 수 있다. 황 칼럼니스트는 문화를 ‘삶의 정체성을 알 수 있는 개념’으로 정의했다. 자신의 삶을 확인할 수 있는 생활 요소가 음식 안에 있으므로 음식을 문화라고 말할 수 있는 것이다.

한 사람의 식습관에서 한 지역, 한 나라의 음식 기호까지 살펴볼 수 있다. 당시 사람들의 삶이 고스란히 남아있는 음식을 먹으면, 그 사람이 살았던 지역의 문화까지 함께 섭취하는 셈이다.

신선로가 한국 대표 음식일까?

한식 세계화 정책의 하나로 정부에서 만든 간행물 <아름다운 한국음식 100선> 표지에는 신선로가 등장한다. 보통의 한국 사람이 먹어본 적도 없고, 요리할 줄도 모르고, 집에 신선로를 담을 그릇도 없는 음식을 왜 한국 대표 음식으로 내세운 걸까? 황 칼럼니스트는 청와대 국빈 만찬 메인 요리로도 나오는 신선로에 의문을 제기했다.

한 지역의 대중이 두루 먹는 음식이 문화로 취급될 수 있다. 특정 계급이 특정한 날에 먹는 음식은 문화가 아니라 기호다. 따라서 한국 음식 문화의 대표로 신선로를 언급하고, 한식 세계화 관련 정부 간행물의 표지를 신선로로 꾸미는 것은 문제다. 청와대 만찬에서 신선로를 먹는 것은 그들의 기호일 수 있다. 하지만 국민과 세계의 모든 사람에게 신선로를 한국 음식 문화의 대표인 듯 강요하고 홍보할 수는 없다.

한정식 = 한(韓) + 정식(定食)

“우리는 한국음식 하면 한정식부터 떠올리기도 해요. 여러분, 한정식 차리는 방법이 뭔 줄 아세요? 다 먹지 못하게 차린다는 거예요.”

다 먹지도 못할 음식을 비싼 돈 주고 먹는 손님도 손해고, 여러 반찬 준비하느라 돈이 많이 들었을 식당 주인도 손해인 게 한정식이다. 그런 한정식을 우리는 한국의 전통인 양 여긴다. 황 칼럼니스트는 한정식이 전통 음식이 아니라고 주장한다. ‘정식(定食)’은 일본의 ‘따로 메뉴를 주문하지 않아도 정해져서 나오는 한 상 차림’을 의미하는데, 앞에 ‘나라 한(韓)’ 자가 붙어 ‘한정식’이 되었다는 게 그의 설명이다.

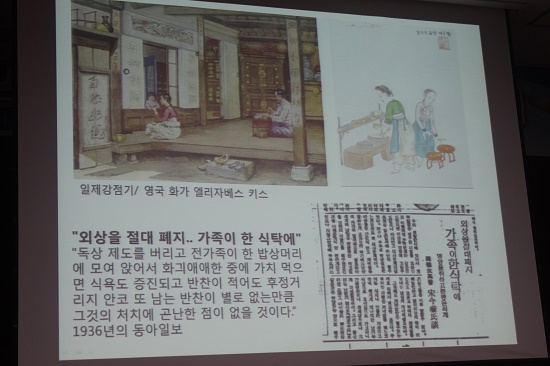

장유유서, 남녀유별의 질서를 따르는 유교국가였던 조선은 독상으로 밥을 먹었다. 남녀가, 손윗사람과 아랫사람이 함께 앉아서 식사할 수 없었다. 민속 공예품 중에 개다리소반은 많지만 가족상은 없는 이유다.

<동아일보>에 따르면 조선은 일제강점기인 1936년에 이르러서야 독상 제도가 폐지되고 온 가족이 한 밥상머리에 모여 앉아 밥을 먹게 되었다. 황 칼럼니스트는 지금의 한정식 차림상 문화는 가족외식 식당이면서 기생집 역할도 했던 ‘요릿집’에서 시작된 것이라고 말했다. 근대화 초기 요릿집이 접대 공간으로서 상대를 위해 ‘얼마나 허비할 수 있는지’ 보여주는 역할을 하다 보니 다 먹을 수도 없는 수많은 음식을 차리는 것이다. 산업화 시대에 ‘룸살롱’이 등장하고, 일반 대중음식점보다 유흥업소에 더 큰 세율의 세금을 물리자 ‘요릿집’이 한정식 식당으로 간판을 바꿔 지금의 한정식 차림상이 이어졌다. 한정식의 푸짐한 상차림은 우리 선조의 후덕한 인심과는 아무런 관련이 없다는 뜻이다.

Do you know Kim-chi?

황 칼럼니스트는 김치를 국가 홍보 대상으로 삼은 것에 문제를 제기하기도 했다. 밥반찬의 하나로 먹는 김치를 단독 메뉴로 내세워 홍보할 수 없다는 것이다. 아무리 국가 예산을 들여 김치 홍보 애니메이션을 만들어도 소용없다는 말이다.

겨울이 있는 대부분 지역에 김치와 비슷한 발효음식이 있다는 점도 김치의 세계화에 걸림돌이 된다. 일본의 쓰게모노, 인도의 아차르, 필리핀의 아치라 등 채소를 소금에 절인 발효음식은 전세계에 다양하다. 김치는 전세계에 존재하는 발효음식 중 하나일 뿐이며 특별할 것 없는 존재라는 것이다.

황교익 칼럼니스트는 김치를 ‘민족의 좋은 음식’으로 생각하는 음식 민족주의를 설명하기 위해 1926년 창간한 잡지 <별건곤(別乾坤)>에 실린 ‘조선김치예찬’이라는 글을 얘기했다. 1928년에 쓰인 이 글에는 ‘일본인들이 김치 맛을 본 후에 귀국할 생각조차 없어졌다고 한다’, ‘세계 어느 나라 음식 가운데에든지 김치는 조금도 손색이 없다’는 표현이 있다. 1928년부터 김치가 좋은 음식인 줄 알고 잡지에 글까지 실렸다면 진작 세계화가 이루어져 다른 나라 식탁에도 김치가 올라와 있어야 한다.

‘우리 민족의 음식’을 예찬하는 태도는 1920년대부터 생각으로만 전해졌을 뿐이다. 왕국이었던 조선에는 민족 개념이 없었다. 일본의 식민지가 되자 민족 개념이 생겼고, 독립국가로 나아나기 위해 ‘민족계몽’을 강조한 탓에 음식에도 민족적 자부심이 심어졌다.

민족주의는 당시 지식인의 시대적 사명이기도 했지만, 독립국가로 가기 위한 수단일 뿐이었다. 음식 민족주의는 생겨난 지 얼마 안 된 관념이며 이를 강조하는 것은 국가 권력의 남용이라는 주장이다. 결국 한식 세계화는 정치적 이득을 보려는 사람들이 국민의 마음속에 남아있는 민족주의를 자극해 표를 모으려는 계산된 술수일 뿐이라는 게 황 칼럼니스트의 결론이다.

국가는 문화를 지원하되 규정하지 말아야

1990년대 말, 경향신문에서 우리나라 주재 각국 대사관에 설문조사를 했다. 진짜 그 나라 현지 음식 맛을 내는 식당 목록을 적어달라는 질문지였다. 이에 프랑스 대사관은 ‘프랑스 정부는 그 어떤 음식을 두고 프랑스 음식이라고 규정한 바가 없습니다’라고 답했다. 프랑스 대사관의 답변은 한식 세계화와 음식 민족주의를 고민해 볼 질문을 남긴다.

국가는 문화를 지원할 뿐 규정할 수 없다. 한식을 ‘무엇’이라고 규정해야 할 수 있는 것이 한식 세계화다. 국가가 무엇이든 할 수 있는 시대는 끝났다. 문화는 국가 권력 위에 존재하며 국가는 문화정책을 지원할 뿐이다. 문화의 한 영역인 음식도 마찬가지다.

편집 : 남지현 기자

단비뉴스 지역농촌부, 시사현안부 민수아입니다.

사람이 된다는 것은 바로 책임을 안다는 그것이다.