[단비발언대] 스낵컬쳐 시대 뉴스 제작과 유통방법

‘시대가 빨라질 때 신문은 깊어집니다.’ 2014년 신문의 날 표어는 뉴미디어 시대를 맞이한 올드 미디어들이 가야 할 방향을 제시한다. 속도는 이미 뉴미디어의 것이 된 지 오래다. 지면이라는 태생적 조건 탓에 속도로 뉴미디어들과 경쟁을 벌이기란 불가능하다. 남은 것이 ‘깊이’다. 시간을 들여 완성도 높은 뉴스를 생산하는 것은 전통 매체들의 몫으로 남았다. 그런데 스낵컬쳐(짧은 시간에 즐길 수 있는 문화콘텐츠)의 유행은 깊이를 추구하는 뉴스 콘텐츠에는 걸림돌로 작용한다. 더 이상 사람들은 뉴스를 읽고 보는 데 오랜 시간을 들이지 않는다. 분석과 해설 보도로 뉴스에 대한 대중의 갈증을 해소하는 동시에 달라진 뉴스 소비문화에 발맞추어 뉴스 제작과 유통방식을 고민할 때다.

깊어지기 위해서는 넓어질 필요가 있다. 동시에 소비자들의 뉴스 소비에서 재미 요소를 더해야 한다. ‘참여’는 그 방법이다. 대중은 온라인 기사에 댓글을 남기거나 SNS에 영상, 기사를 공유하면서 보도를 제작한 언론인과 소통을 하고 있다. 이러한 대중의 참여 욕구를 뉴스 제작에 도입한다면 관련 당사자들도 많아져 영향력을 높일 수 있다. 영국의 유력 진보지 <가디언>은 2010년부터 뉴스리스트(News List) 제도를 도입해 독자가 뉴스 제작에 참여하도록 독려하고 있다. 지면계획을 홈페이지에 미리 제시하고 기사 목록을 공개해 취재에 참여하고 싶은 이들과 함께 뉴스를 만들어간다. 독자는 콘텐츠를 제작한다는 보람을 느끼고, 기자는 좋은 취재원과 소스를 얻기 때문에 win-win을 구현한다. 무엇보다 뉴스도 하나의 문화로 여기며 빠르게 즐기는 소비자들에게 좋은 놀잇거리가 만들어지는 셈이다.

<가디언>의 뉴스 리스트 같은 오픈 저널리즘은 기사의 질을 높이는 데도 이바지한다. 기사의 질이 높아지기 위해서는 취재를 많이 해야 한다. 방대한 자료를 분석해야 하는 탐사보도가 한계에 부딪히는 이유다. 이때 오픈 저널리즘이 뒷받침되면 그런 한계가 상쇄될 수 있다. 실제 <가디언>은 2009년에 영국 하원 의원들의 세비 지출 내역 문서 45만여 건을 홈페이지에 공개한 뒤 2만 7천여 명의 시민을 탐사분석에 참여시켰다. 시민들은 22만여 건의 문서에서 비리를 찾아냈다. 이렇듯 언론 본연의 역할인 ‘알아야 할 사실’을 보도하는 데 오픈 저널리즘은 좋은 도구가 된다.

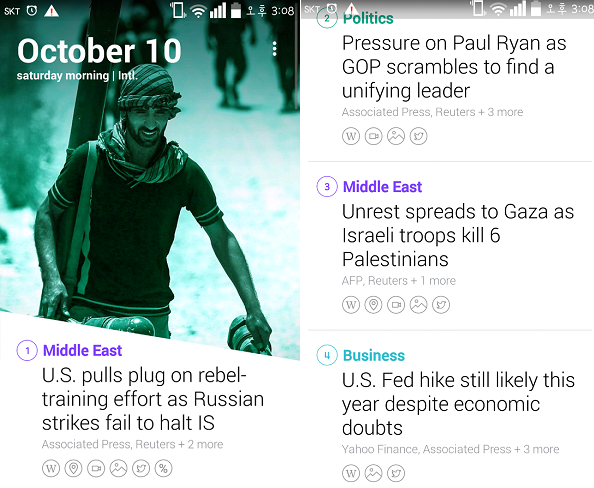

질 높은 기사가 대중의 선택을 받으려면 ‘제목 장사’에서 한 발 나아가 유통방식의 변화를 꾀해야 한다. 포털사이트 야후가 작년 1월 모바일 앱으로 출시한 ‘뉴스 다이제스트’는 참고할만한 모델이다. 이 앱은 알아야 할 뉴스를 간추리고 요약해 소비자에게 발송해준다. 정치, 경제, 사회, 국제 뉴스 중 중요하다고 생각되는 꼭지 9개를 선정해 아침, 저녁 2번 보내는 방식이다. 공들여 쓴 기사가 묻히는 일을 걱정하지 않아도 된다. 전통매체 입장에서 고마운 플랫폼이다. 뉴스를 받아보는 입장에서도 중요한 보도를 놓칠 염려를 하지 않아도 돼 효용성이 높다. 버즈피드와 피키캐스트의 리스티클, 인사이트와 뉴스트리의 큐레이션 서비스 같은 방식도 참고할 만 하다.

뉴스를 빠르게 소비하는 문화가 자리 잡으면서 카드뉴스가 범람하는 때에 공 들여 쓰인 기사는 더욱 희소해진다. 그럴수록 언론의 존재 이유를 대변하는 질 높은 기사가 외면받지 않도록 노력해야 한다. 워싱턴 포스트를 인수한 제프 베조스는 “종이신문은 미래에 귀중품(Luxury Item)이 될 것”이라고 했다. 장인이 만든 명품에 신뢰를 보내는 것처럼, 깊어진 신문은 귀중품 대접을 받을 것이라는 얘기다. 어떻게 더 깊이 있는 정보를 담고, 유통할지 고민할 때 신문은 귀중해진다.

단비뉴스 편집부, 지역농촌팀 이지민입니다.

책임질 수 있는 글을 쓰겠습니다.