[소설이 있는 서재] 은희경 ‘타인에게 말 걸기’

떠올리기 싫은 생각이 하나 있다. 나에게 아버지만 있다는 사실이다. 어머니는 3년 전 암으로 돌아가셨다. 어머니가 없다는 사실보다 아버지만 있다는 사실이 더 쓰라리다. 나에게 아버지는 원망의 대상이다. 어머니가 2년 넘도록 투병하는 동안 아버지는 어머니 곁에 거의 머무르지 않았다. 그것은 부부로서 의무위반이었다. 의무를 다하지 않는 아버지 행동에 나는 점점 아버지를 불신하기 시작했다. 어머니가 돌아가시자 아버지는 급한 불 끄듯 어머니 흔적을 지웠다. 나는 아무것도 남지 않은 부엌에 앉아 혼자 울었다. 그 뒤로는 아버지에 대한 원망만이 내 마음속 깊이 자리하게 됐다.

은희경의 <타인에게 말 걸기>를 읽고 나서 떠올리기 싫은 아버지 기억을 굳이 들추어낸 것은 이 소설 속 한 남자와 아버지에 대한 내 모습이 너무나도 닮았기 때문이다. 소설 속 남자는 단조로운 삶을 원한다. 빨래방에 맡긴 영국제 버버리 머플러가 보세 이미테이션과 뒤바뀐 일이나 급한 출장으로 레닌 필 오케스트라 내한공연 R석 티켓을 썩힌 불행쯤은, 그에게 ‘그럴 수도 있는 일’일 뿐이다. 그는 타인이 자신의 삶에 개입하는 것을 번거롭게 여긴다. 자신이 타인의 삶에 개입되었을 때 그 사람의 기대에 따라야 한다는 것이 귀찮다. 그래서 그는 타인에게 속마음을 내놓지 않고 타인의 속마음을 알려고도 하지 않는다. 냉소적 태도를 유지하는 것이 그에게는 가장 편하다. 아버지에 대한 내 마음도 같았다. 어머니가 없는 집에서 내 생활도 그러했다.

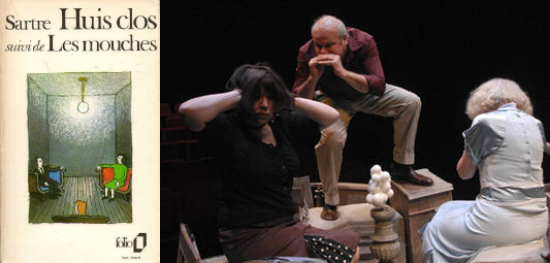

어느덧 아버지는 타인이었다. 나는 철학자 사르트르의 ‘출구 없는 방’에 갇힌 가르셍이었다. 가르셍은 두 여자와 함께 출구 없는 방, 곧 지옥에 갇힌 남자다. 그는 호텔방 같은 지옥이 이상하게 여겨졌다. 시간이 흐르며 그는 깨닫게 된다, 타인의 모든 행동, 생각 하나하나에 고통받는 자신을. 나는 아버지를 보면 조건반사처럼 떠오르는 어머니 생각에 고통받는 일이 잦았고 그 상처를 피하려 의식적으로 거리를 두기 시작했다. 찢어진 상처를 보는 것보다 밴드로 덮어두는 것이 덜 아픈 법이다. 하지만 그 상처가 아물지 않고 오히려 곪아가고 있었다는 사실을 나는 알지 못했다.

이제 내 상처를 덮고 있던 밴드를 떼어내 상태를 살핀다. 상처는 생각보다 깊었다. 가족이라면 흔히 오가는 대화마저 사라진 아버지와 내 모습을 깨달았다. 부자지간만이 아니었다. 내 상처는 마치 염증처럼 내 주위로 퍼져갔다. 아버지 아닌 다른 이에게도 상처받기 싫어 쉽게 다가가지 못하는 나를 본 것이다. 마음을 한번 연 뒤에는 사소한 것에도 흔들리고 만다. 조그마한 상처에도 고통이 크다. 상처를 덮어두지만 가끔 아프고 시리다.

소설 속 남자에게 끊임없이 관심을 보이는 여자가 있다. 그녀는 남자에게 무리한 부탁도 서슴없이 한다. 다른 사람 때문에 얻은 아기를 지우려고 하니 수술비를 대신 내달라는 식이다. 실은 남자가 처음부터 그녀를 차갑게만 대했기에 상처받지 않을 것 같아서다. 소설 마지막에서 그녀는 남자에게 묻는다.

“어떻게 하면 그렇게 냉정하게 살 수 있는 거지? 사실은 너도 겁이 나서 피해버리는 것 아냐?”

같은 물음을 내게 던져본다. 답을 구해보지만 역시 어렵다. 아직 어머니를 보내지 못한 탓이다. 언젠가 어머니를 완전히 애도해냈을 때 아버지에게 용기 내 말을 걸 것이다. 죄송했노라고. 그리고 감사하다고.

| 글쓰기가 언론인의 영역이라면 글짓기는 소설가의 영토입니다. 있는 사실을 쓰는 것이 글쓰기라면 없는 것을 지어내는 게 글짓기입니다. 그러나 언론인도 소설가의 상상력과 감수성을 갖춰야 하는 시대가 됐습니다. <단비뉴스>는 세명대 저널리즘스쿨 ‘단비서재’ 개관을 기념해 이 코너를 마련했습니다. 소설을 읽은 학생이라면 누구나 참여할 수 있고 이봉수 교수 첨삭을 거쳐 이곳에 실립니다. 우선, 방학 동안 학생들이 소설을 읽고 써낸 에세이 중 몇 편을 골라 연재를 시작합니다. (편집자) |

* 이 기사가 유익했다면 아래 손가락을 눌러주세요. (로그인 불필요)